用人单位是职业病防治的责任主体,《中华人民共和国职业病防治法》规定,用人单位应当建立、健全职业病防治责任制,加强对职业病防治的管理,提高职业病防治水平,对本单位产生的职业病危害承担责任。用人单位应做好以下工作!

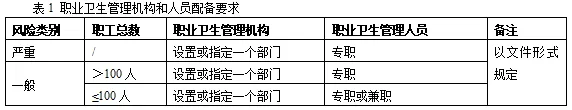

职业病危害风险分类包括严重和一般两类,企业要知道本单位的风险分类,具体分类可以从《建设项目职业病危害风险分类管理目录》,也可以从本企业的建设项目职业病危害评价报告或现状评价报告获取信息,也可以请职业卫生技术服务机构评估后确定。

存在职业病危害的用人单位应当设置或指定职业卫生管理机构,配备职业卫生管理人员,具体要求见表1。

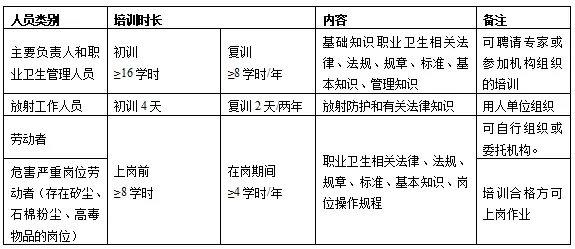

用人单位应当依法依规开展职业健康培训工作,具体要求见表2。

用人单位要制定年度职业病防治工作计划和实施方案,列出本年度开展的职业病防治工作内容、实施时间、责任部门和责任人等,将职业病防治经费列入预算,做到专款专用。

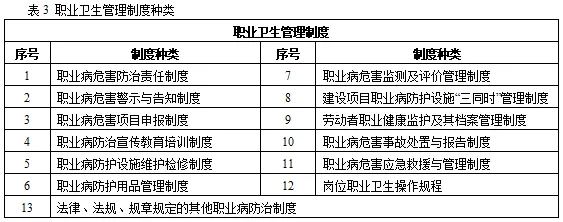

存在职业病危害的用人单位应当建立健全并严格执行下列职业卫生管理制度(详见表3)和操作规程。岗位职业卫生操作规程要根据岗位实际存在的职业病危害因素、设置的防护设施以及配备的职业病防护用品制定,具有可操作性。

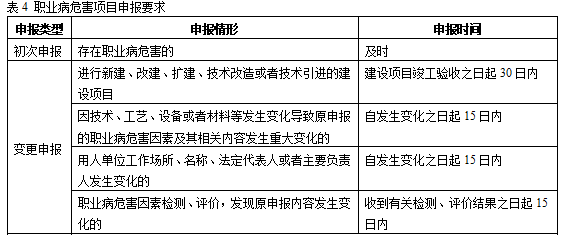

用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病危害因素的,应当及时、如实向所在地卫生健康主管部门申报职业病危害项目,并接受卫生健康主管部门的监督检查。有关申报要求见表4。

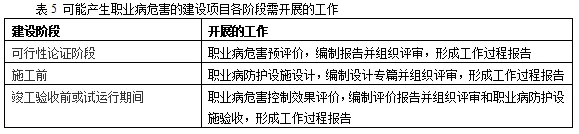

新建、改建、扩建的工程建设项目和技术改造、技术引进项目(以下统称建设项目)可能产生职业病危害的,建设单位应当按照国家有关建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理的规定,进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相应的评审,组织职业病防护设施验收。职业病防护设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。可能产生职业病危害的建设项目各阶段需开展的工作见表5。

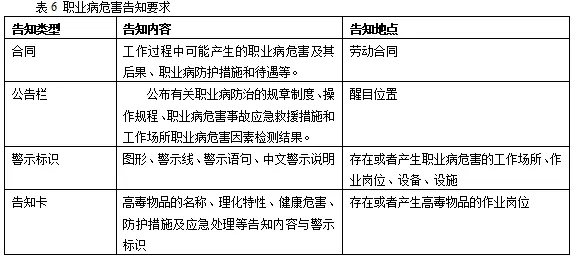

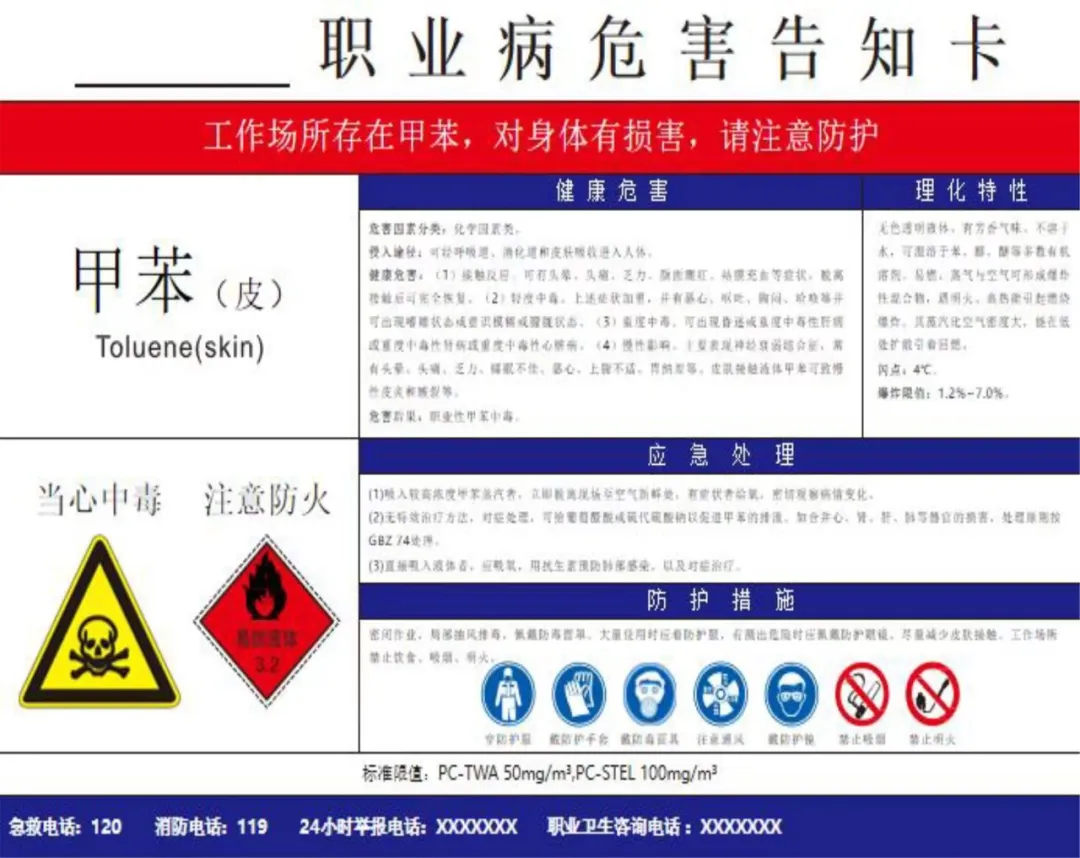

产生职业病危害的用人单位应当告知职业病危害,让劳动者了解所在岗位存在的职业病危害因素、本单位职业病防治制度和操作规程,通过各种警示标识、告知卡等,提醒劳动者做好个人防护,具体要求见表6。

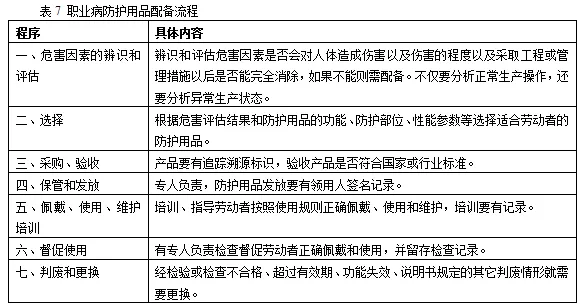

用人单位应当为劳动者提供符合国家职业卫生标准的职业病防护用品,督促、指导劳动者正确佩戴、使用,不得发放钱物替代发放职业病防护用品。职业病防护用品配备流程见表7。

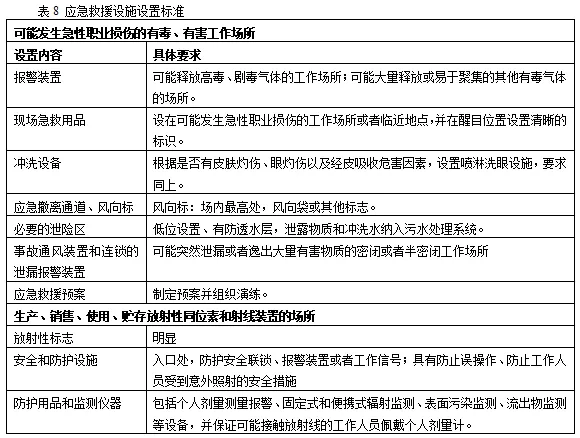

在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置应急救援设施,应急救援设施设置标准详见表8。

用人单位应当对职业病防护设备、应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养,定期检测其性能和效果,确保其处于正常状态,不得擅自拆除或者停止使用。

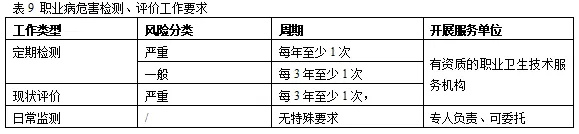

存在职业病危害的用人单位,应当按照法律法规开展职业病危害检测评价,具体要求见表9。

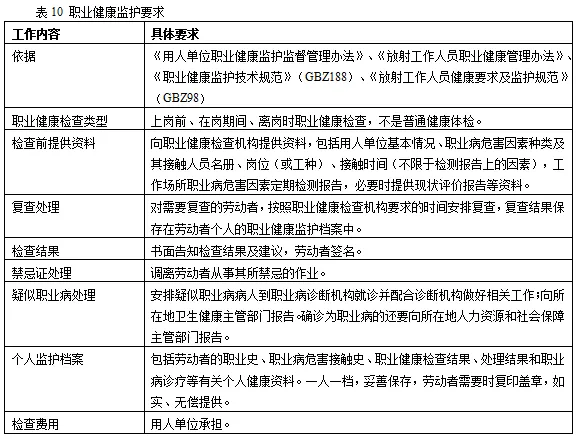

对从事接触职业病危害因素作业的劳动者,用人单位应当组织劳动者进行岗前、岗中、离岗等职业健康检查,具体要求见表10。

发生职业病危害事故,用人单位应当及时向所在地卫生健康主管部门和有关部门报告,并采取有效措施,减少或者消除职业病危害因素,防止事故扩大。对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者,用人单位应当及时组织救治、健康检查和医学观察,并承担所需费用。

用人单位不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据,不得迟报、漏报、谎报或者瞒报职业病危害事故。

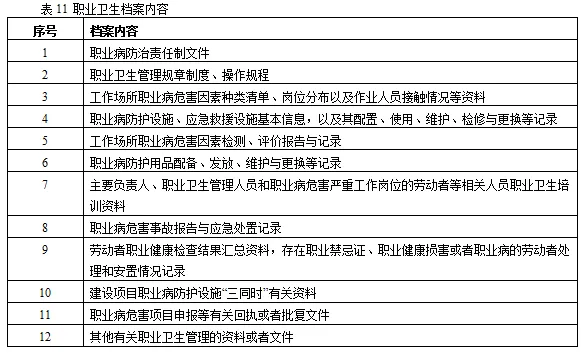

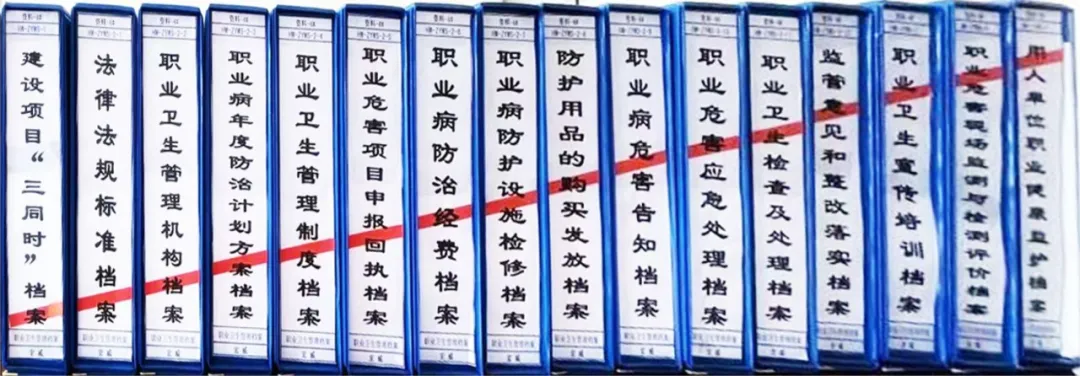

用人单位应当建立健全职业卫生档案资料,档案内容详见表11。

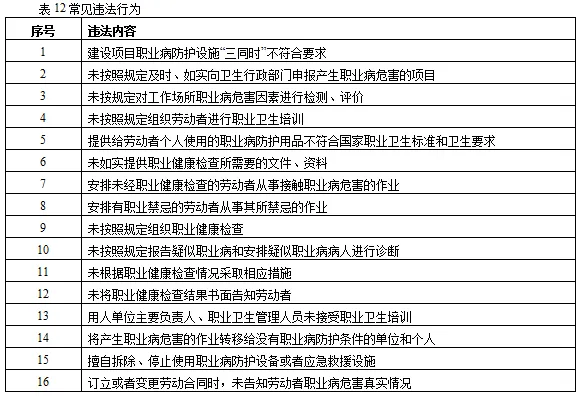

用人单位违反《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》等法律法规,将被依法查处,常见违法行为详见表12。

营业执照电子版在线查看

营业执照电子版在线查看

陕公网安备61019402000153号

陕公网安备61019402000153号