公共场所是指人群经常聚集、供公众使用或服务于人民大众的活动场所,是人们生活中不可缺少的组成部分。公共场所卫生也与我们每个人息息相关,小阔整理了公共场所卫生管理相关知识,一起了解下:

公共场所是供公众从事社会生活的各种场所的总称。公众是指不同性别、年龄、职业、民族或国籍、不同健康状况、不同人际从属关系的个体组成的流动人群。公共场所是提供公众进行工作、学习、经济、文化、社交、娱乐、体育、参观、医疗、卫生、休息、旅游和满足部分生活需求所使用的一切公用建筑物、场所及其设施的总称。

一、卫生监督管理范围:

(一)宾馆、旅店、招待所、咖啡馆、酒吧、茶座;

(二)公共浴室、理发店、美容店;

(三)影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅;

(四)游泳场(馆);

(五)展览馆、博物馆、美术馆、图书馆;

(六)商场(店)、书店;

(七)候诊室、候车(机、船)室。

二、部分公共场所面积的界定:

(一)饭馆:不小于100㎡;

(二)商场(店)、书店:城市营业面积在300㎡

以上,县、乡、镇营业面积在200㎡以上;

(三)健身场所:不小于100㎡。

1. 选址、设计合理;

2. 室内空气清洁,易于通风换气;

3. 微小气候适宜;

4. 饮用水质符合卫生要求;

5. 日照、采光良好;

6. 环境整洁、安静;

7. 卫生设施完善;

8. 卫生制度健全,如建立事故报告制度和突发公共卫生事件应急预案等;

9. 从业人员健康,有良好的卫生习惯;

10.卫生指标、要求符合相关标准、规范。

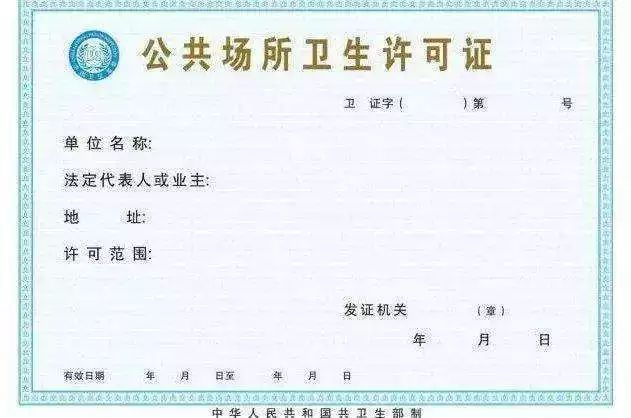

《卫生许可证》是公共场所具备的最基本的卫生条件,是达到卫生标准和要求的重要标志。实行这一制度,对维护公共场所卫生,保障广大顾客和从业人员身体健康具有重大意义。

1.基本卫生设施完好;

2.基本卫生要求合格;

3.主要卫生指标达标。

不可以。不论是试营业还是正式营业,公共场所经营者都必须首先取得《卫生许可证》。

取得“健康合格证”和“卫生知识培训合格证”后方可上岗。

因为公共场所从业人员的健康状况直接影响顾客的健康。如果从业人员患有传染性疾病,或者是病原携带者,很容易把疾病传染给顾客,造成传染病的发生和流行。只有通过健康检查,才能及时发现从业人员中的传染病患者和病原携带者,为控制疾病传播和流行提供科学依据。

空气、微小气候(湿度、温度、风速)、水质、采光、照明、噪声、集中空调通风系统、顾客用品用具等应当符合国家卫生标准和要求。

答:公共场所经营者应当按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测,检测每年不得少于一次;公共场所经营者不具备检测能力的,可以委托检测。检测结果不符合卫生标准、规范要求的应当及时整改。公共场所经营者应当在醒目位置如实公示检测结果,并对其卫生检测的真实性负责,依法依规承担相应后果。

营业执照电子版在线查看

营业执照电子版在线查看

陕公网安备61019402000153号

陕公网安备61019402000153号