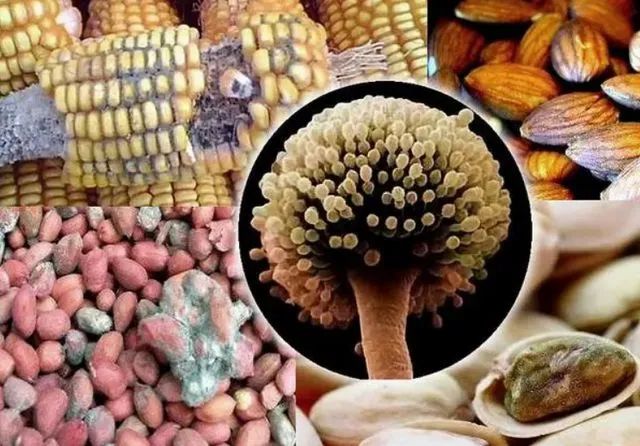

对于黄曲霉素,很多人可能很陌生,但说起发霉的花生、黄豆、大米,就很熟悉了。黄曲霉毒素,是一种致癌证据非常充分的强致癌物,很容易污染玉米、花生等,而且污染之后很难去除,因此带来的食品安全隐患不容小觑,如何防范,一起看看~

黄曲霉毒素就“潜伏”在这些常见的发霉食品中。早在1993年,黄曲霉素就被WHO列为致癌物。一类致癌物是什么概念?众所周知,砒霜的杀伤力很大,但与黄曲霉素相比,简直是小巫见大巫。

黄曲霉素的毒性是砒霜的68倍!黄曲霉素是黄曲霉和寄生曲霉的代谢产物,对人体的危害主要来自食品污染。

人类食用发霉的谷物,或食用含黄曲霉素的饲料喂养的家禽、牲畜产的奶、蛋等,都可能有中毒的危险。

黄曲霉素可致畸和致癌。进入人体后,对肝脏的破坏作用尤为强烈。短时间内摄入少量黄曲霉毒素,容易出现腹胀、腹泻、恶心、呕吐等中毒症状。长期摄入大量黄曲霉毒素可能会导致肝脏受损。如果剂量达到一定程度,甚至会直接导致肝癌,危害极大。

那么,如果不小心吃了被黄曲霉毒素污染的食物,如何判断自己是否中毒呢?

一般来说,黄曲霉毒素中毒的早期症状主要表现为胃部不适、腹胀、腹泻、恶心、呕吐、发热、黄疸等。

久而久之,会引起腹水、下肢水肿、消化道出血等,如果不及时采取措施,甚至会导致死亡。

黄曲霉素这么“毒”,别以为它离我们很远,其实它近在咫尺。如果安全意识不够高,很可能会中招。

日常生活中,黄曲霉毒素喜欢“躲”在这些地方:

花生富含油脂,喜欢生长在阴凉潮湿的地方,因此成为最容易感染黄曲霉菌的农作物之一。同时,黄曲霉素易溶于油脂,更容易感染花生,从而滋生黄曲霉菌。

筷子本身不会滋生黄曲霉毒素,但是我们用筷子夹蔬菜的时候,难免会夹到花生、玉米等淀粉含量高的食物。如果筷子使用后不清洗或长时间不更换筷子,淀粉会残留在筷子的缝隙中,引起霉变,最终产生黄曲霉毒素。

吃瓜子、杏仁、核桃等坚果时,如果出现苦味,一定要及时吐出并漱口,因为黄曲霉毒素是以孢子的形式传播的,坚果的苦味与产生的黄曲霉毒素有关在霉变过程中。

有些人喜欢购买便宜实惠的农家花生油,殊不知花生油也是黄曲霉毒素污染的一大隐患。

另一方面,发霉的花生米没有及时挑出来,或者榨油机长期没有清洗,造成霉变。霉素超标。

粮食作物在收获和储存过程中,容易发生霉变和黄曲霉素污染。如果不把变质发霉的颗粒挑出来,很容易造成误食,把毒素吃进肚子里。

另外,家里没洗过的菜板、劣质花生酱、芝麻酱等,黄曲霉素出现的可能性更大,需要提高警惕。

有人问,黄曲霉素危害这么大,生活中可能随处可见,是不是很容易中毒?

其实,黄曲霉素中毒的前提是达到一定量,但这并不意味着我们可以放松警惕。日常生活中,减少黄曲霉素的产生,请做到以下几点:

✔及时处理发霉变质的食品,虽然“浪费可耻”,但比起养生之举,把不能再吃的食物扔掉也情有可原。

如果发现家里的大米、花生、坚果等食物发霉,一定要及时扔掉,切不可再食用。

✔学会正确储存食物,尤其是粮食,要放在干燥通风的地方,以免因储存不当而发生霉变,被黄曲霉素“盯上”。

另外,家里不要囤积大量食物,最好是吃多少就买多少,以减少感染黄曲霉素的风险。

✔注意清洁,筷子、菜板等厨具,要及时清洗,同时定期更换,以免滋生细菌,给黄曲霉素可乘之机。

✔多吃新鲜蔬菜和水果,补充叶绿素。研究表明,叶绿素能降低人体对黄曲霉素B1的吸收率。

黄曲霉素“惹不起,躲得起”。为降低黄曲霉素中毒风险,必须管好“粮食袋子”。

另外,在购买花生、玉米等食品时,一定要眼尖,学会辨别食品是否变质、发霉,以免误食含有黄曲霉素的食品而引起中毒。另外要注意:普通的消毒方式高温(100度沸水5分钟)是无法消灭黄曲霉素的。

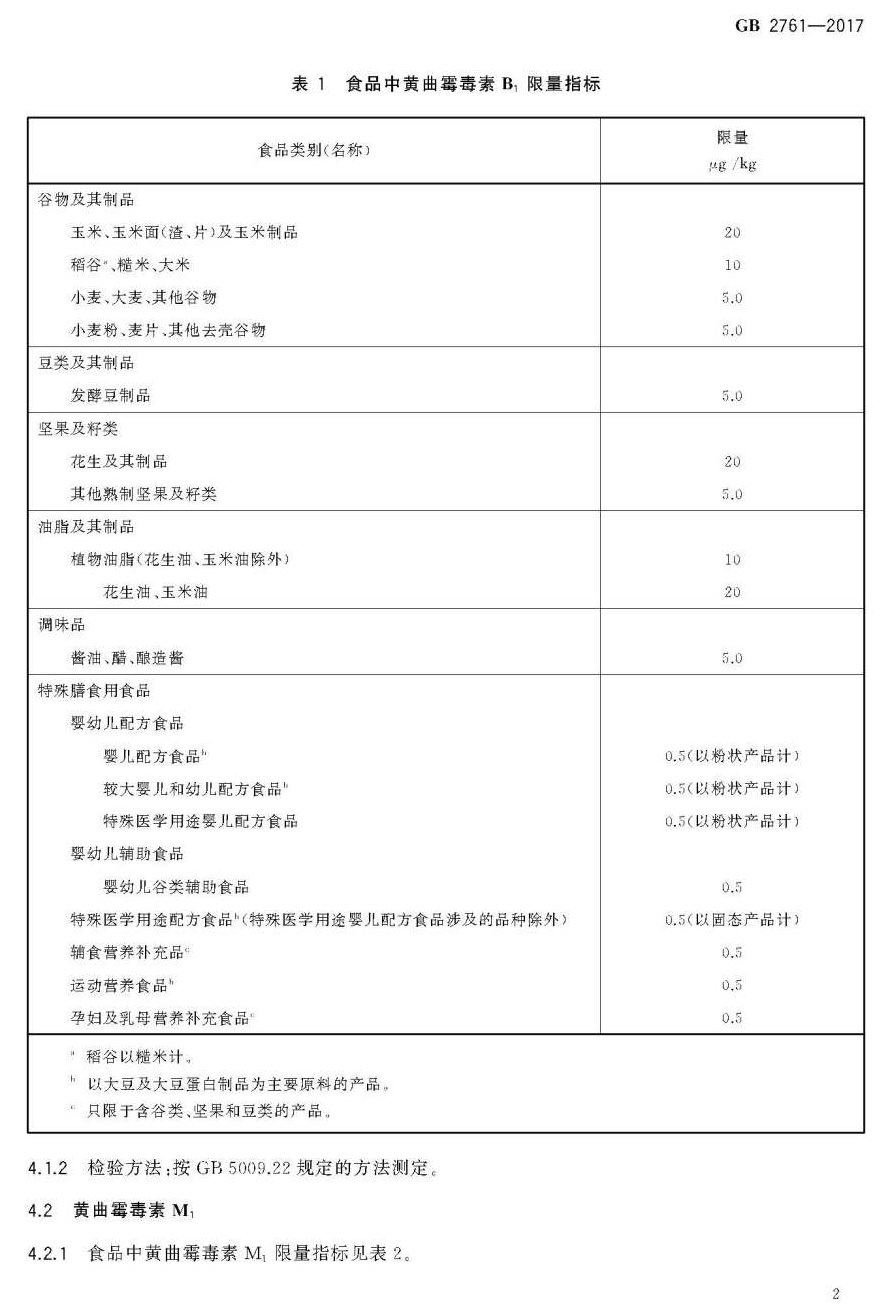

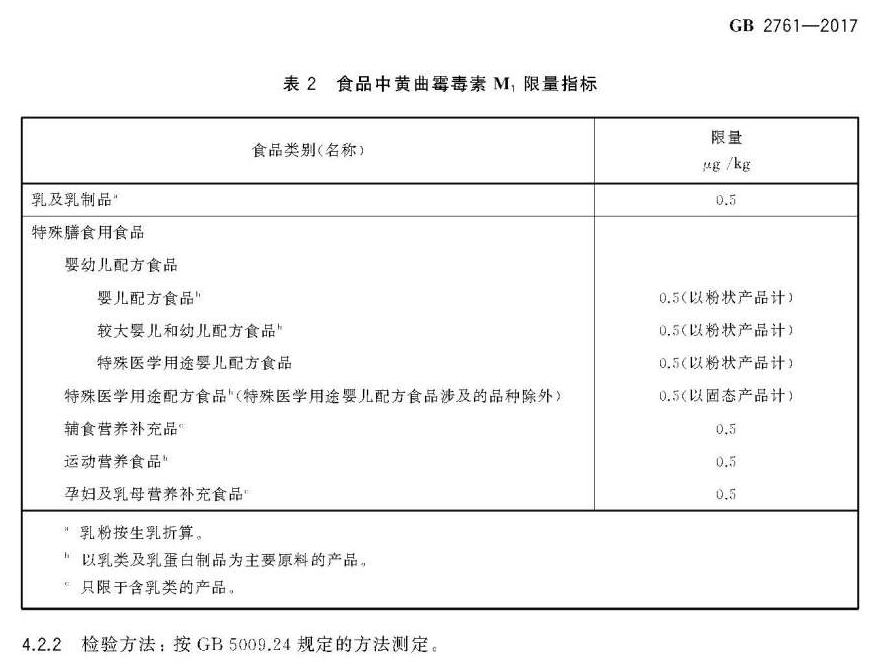

2017年我国发布《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017),规定了食品中黄曲霉毒素B1、M1的限量指标。

营业执照电子版在线查看

营业执照电子版在线查看

陕公网安备61019402000153号

陕公网安备61019402000153号